– Epilogue. 수련 속의 이름들

🌊 1926년 겨울, 지베르니

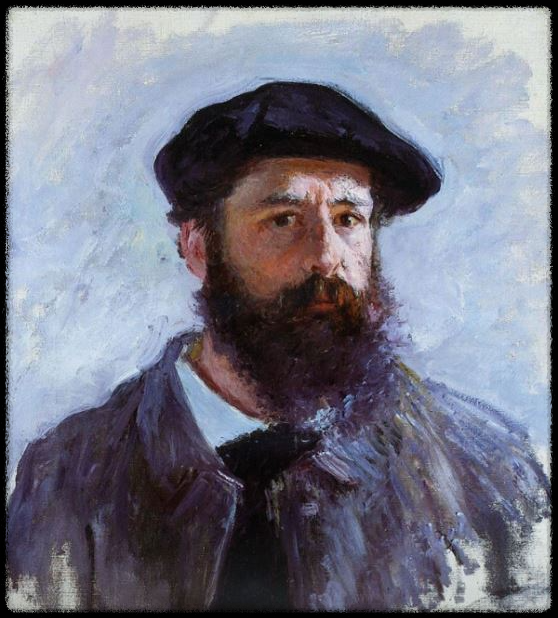

모네의 마지막 연못은, 눈발이 어지럽게 흩날리는 새벽에도 고요했다. 그의 눈은 이미 희미해졌고, 그는 이제 연못을 볼 수 없었다. 하지만 그는 그릴 수 있었다. 왜냐하면, 그는 이미 기억으로 빛을 재현하는 사람이었기 때문이다.

그림은 더 이상 외부의 풍경이 아니었다. 그건 내면이었다. 그리고 그는 마침내 자신이 피하려던 것을 직면하기 시작했다.

“빛은 줄었지만, 그림자는 선명해졌다.”

💧 이름 없는 수련들

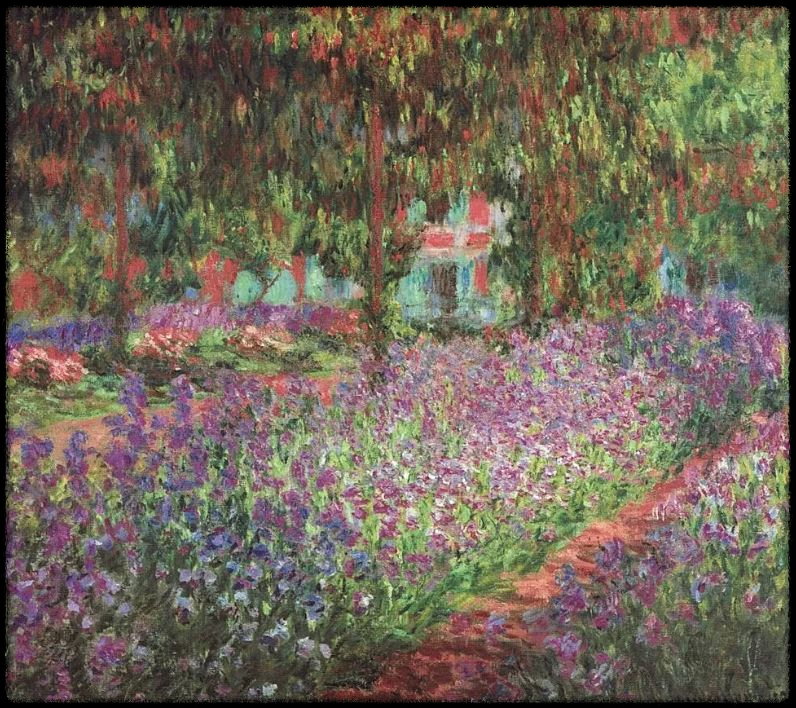

Orangerie 미술관의 곡선 벽에 설치될 마지막 대형 수련 연작. 모네는 그 작품을 위해 자신의 전부를 쏟아부었다.

그림의 왼쪽 구석엔 미묘하게 다른 붓터치가 있었다. 왼편 가장자리엔 옅은 노란색의 흐름, 오른편엔 흐려진 핑크빛 그림자. 알 수 없는 인물의 형체 같았지만, 동시에 아무것도 아니었다.

“누구냐고요? 누구일 수도 있고, 누구도 아닐 수 있어요.”

모네는 결코 이름을 적지 않았다. 하지만 알리스는 알고 있었다. 그가 다시는 입 밖에 내지 않겠다고 다짐한, 두 개의 이름. 카미유, 그리고 자신의 이름, 알리스.

📜 알리스의 마지막 편지

1925년, 알리스는 세상을 떠났다. 모네보다 1년 앞서. 그녀는 병상에서 모네에게 짧은 편지를 남겼다.

“나는 이제야 이해해요.

당신의 그림 속에 늘 내가 있었단 걸요.

당신은 늘 날 잊은 게 아니라,

너무 깊이 기억하고 있었던 거예요.”

모네는 편지를 책상 서랍에 넣었다. 그리고 조용히 창밖을 바라보았다.

그날 이후로 그는 붓을 거의 들지 않았다. 하지만, 그날 이후의 침묵은 더 많은 감정을 품고 있었다.

🎨 그림이라는 유언

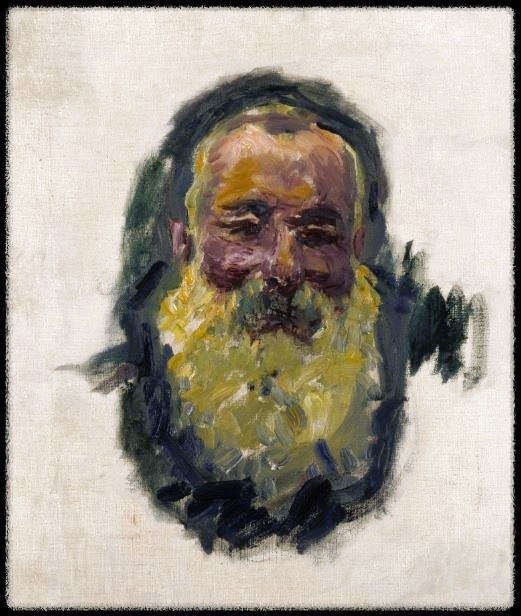

1926년 12월 5일. 모네는 마지막으로 작은 캔버스를 펼쳤다. 희미한 손끝으로 수련 한 송이를 그렸다.

선이 고르지 않았고, 색이 번졌다. 그러나 누구도 의심하지 않았다. 그건 그의 가장 진실한 그림이었다.

수련은 반쯤 젖은 물가에 기울어 있었고, 그 옆에는 보이지 않는 손이 가볍게 닿아 있는 듯한 붓터치가 있었다.

사람들은 물었다. “저건 뭐죠? 그 옆의 곡선은?”

그는 대답하지 않았다. 그리고 이틀 뒤, 조용히 숨을 거두었다.

🖼 오랑주리의 그 방

오늘날 파리의 오랑주리 미술관에는 모네의 수련 대작이 벽을 따라 굽이진 곡선을 이루고 있다.

관람객들은 그 방에 들어오면 숨을 멈추고 천천히 걷는다.

그 그림엔 설명이 없다. 제목도 없다.

다만, 모든 색이 하나의 이름을 말하지 않고, 모든 선이 하나의 감정을 직접 말하지 않는다.

하지만 느낄 수 있다.

그 수련들 사이 어딘가에 말로 하지 못한 사랑, 그림에만 새겨진 이름들이 있다는 걸. - the end

'명화 스캔들' 카테고리의 다른 글

| 《모네의 그림자》 – 빛의 화가, 그늘을 그리다 2 (0) | 2025.04.10 |

|---|---|

| 《모네의 그림자》 – 빛의 화가, 그늘을 그리다 1 (0) | 2025.04.09 |